仕立ての一例を紹介します。 ※【 】内は業界用語です。

1. 裁断(差し込み、マーキング)

身体の体型を把握しながら採寸をし、一人ひとりの型紙を製図します。写真は型紙の差し込みとマーキングの作業風景(裁断工程)。

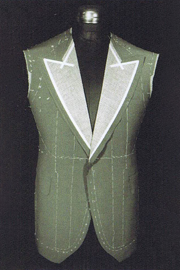

裁断した各所の部品を「仮合わせ縫い」して仮縫い服を作ります。

仮縫い服は身体に着せ付けて、全体シルエットや各所の機能性を確認して立体造型の把握をします。

このあとに、仮縫い服を分解して各部ごとに補正製図を行い、「裁ち合わせ」をし、本縫い作業に取りかかります。

2. 身頃芯

通常、毛織物の服地には手芯を使用します。

肩、胸にはバス毛芯(馬毛)を増芯として合わせ、フェルトを付け、腰囲線より下には薄い木綿地の増芯を入れます。

表服地の硬軟に従って手縫い、或いはジグザグミシン縫いで身頃芯を仕立てます。

3. アイロンによる造型加工【くせ取り】

平面の服地に縫い目(ダーツ)を付けてから、身体の丸みに合わせて立体の造型をします。

服地の直角な織目を、アイロンで熱処理をして菱形に変形させ、立体型をつくります。

素材の熱可塑性の特性を利用して、造型がいつまでも持続できるように加工します。

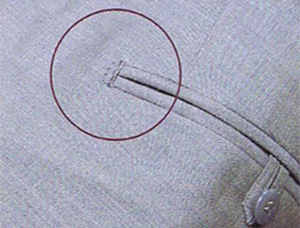

4. 閂(かんぬき)止め

ポケット口や着用の時に力の加わるところには、穴糸などを用いて、上部に補強します。

かんぬき止めには、写真のように入れる本かんぬきの他に、柔らかいぐりかんぬき(意匠が主)、ミシンで入れるミシンかんぬきがあります。

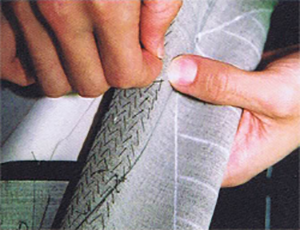

5. ハ刺し

上衣のラベルや上衿の【地衿】に施す刺し縫い。

それぞれの箇所の芯地と表服地を重ねて、なじませながら、微妙な膨らみや張りを保つための縫い合わせをします。

仕上がりの立体型に大きく影響します。

通常は、3cm四方に約30針以上羽二重糸(ミシン糸)で刺し縫いします。

6. テープ張り(テープ吊り)

ラペル(下衿)の形を定着させ、表服地と身頃芯を一体化する作業。

ラペルの立体を造型するために必要です。

7. 上衣の見返し付け(前返し)

からげ縫いを用い、適切なゆとりを入れて、見返しを身頃芯に確実に縫いつけます。

8. 肩の縫い合わせ(肩入れ)

上衣の縫製で最大の重点工程です。

上衣は肩だけが身体と密着する箇所なので、特に処理には力が入ります。

肩縫い線には前肩の機能量の確保と上衿付け、袖付けが関係します。

この肩縫い線の仕上がりが、すべての立体造型にかかわってきます。