イリデッセンス

Iridescence

玉虫調のこと。ベネシャン、カルゼなどの緯糸にカラフルな色を使い、織物の向きによってその色が玉虫状に見えるようにしたものです。

ウインドー・ぺーン

Window Pane

ぺーンとは枠のこと。従って窓枠のような単純な1本格子のことをいいます。この格子柄は英国古来の伝統柄で、19世紀末、英国の皇太子がこの柄のニッカーボッカーを着用して以来、一層ポピュラーになりました。

オートミール

Oatmeal

経は白、緯に黒または濃色を配して大麦の粒(オートミール)のような形を表現したもの。猫の足形に似ていることから、日本では「猫足」とも言われています。

オーバー・チェック

Over Check

グレン・チェックなどの格子柄の上に、さらに1本線の格子を乗せたもの。オーバー・ブレイドともいいます。

オルタネイト・ストライプ

Alternate Stripe

2種類もしくは2色の縞糸が交互に配列されている縞柄のこと。

オンブレ・ストライプ

Ombre Stripe

濃色と淡色とを同じ幅に配列し、レインボー状に表現した縞柄のこと。

ガンクラブ・チェック

Gunclub Check

19世紀末、アメリカ東部の銃猟クラブ(アメリカン・ガンクラブ)が制服としてこの柄を採用したことからこの名がつけられました。違う配色のシェファード・チェックを重ねて2重格子にしたもので、黒・白と茶・白との組み合わせがオリジナルとされています。

キャバリー・ツイル

Cavalry Twill

厚手で丈夫に織られた畝の深い二重綾で、キャバリー(騎兵)の乗馬ズボンに用いられたことからこの名があります。

グレン・チェック

Glen Check

14世紀にスコットランドのグレン・アーカート(アーカートの谷)で初めて織られたチェックで、以来アーカート民族のタータンとして受け継がれてきました。従って、正式には「グレン・アーカート・チェック」または「グレナカート・チェック」といいます。「プリンス・オブ・ウェルズ」と呼ばれるチェックも、このタータンの一種です。

ケーブル・ストライプ

Cable Stripe

縞の線が綱のように撚れた形となっている縞柄のこと。別名をロープ・ストライプともいいます。

サン・クロス

Sun Cloth

見る角度によって太陽が昇る時のように色が変わってみえることからこの名があります。通常クレパネットの緯糸にカラフルな色糸を使ってこのような玉虫効果を出しています。

シェファード・チェック

Shepherd’s Check

白黒または濃淡同じ幅の小さな弁慶格子のこと。スコットランドの牧羊者(シェファード)が着ていたことからこの名があります。千鳥格子(ハウンド・ツース)と違って「牙」のないのが特徴。

シャーク・スキン

Shark skin

鮫の皮(シャーク・スキン)に似ているところからこの名があります。濃淡もしくは違う色の糸を、経糸ともに1本交互に配列して綾織り、階段状の柄としたもの。綾の織り方を右上がりにすると階段柄は右下がりになります。

シャドウ・ストライプ

Shadow Stripe

順撚(S撚)糸の地の中に、逆撚(Z撚)糸を配列して、撚方向の違いによるシャドウ効果(見る方向によって柄が出る)を狙った縞柄のこと。「カゲ縞」ともいいます。経緯ともにこの効果を生かして格子柄としたものを「シャドウ・チェック」といいます。

シール

Seal

シール(アザラシ)の毛皮に似せて、粗い毛羽を一定方向に寝かせて仕上げた、毛足の長い紡毛織物。

ダイヤゴナル

Diagonal

綾目が太くはっきり出るような組織で織った綾柄のこと。

ケーブル・ストライプ

Cable Stripe

縞の線が綱のように撚れた形となっている縞柄のこと。別名をロープ・ストライプともいいます。

ダイヤモンド・チェック

Shark skin

トランプのダイヤのような菱形の柄をいいます。スーツ地、コート地両方に用いられます。

タータン

Tartan

イングランドがスコットランドを併合する以前から、スコットランドの高地に住んでいたケルト族の士族が、それぞれ家柄を表す固有の格子柄をもっていました。その起源はローマ時代初期ともいわれるほど古いものです。現在認定されている柄だけでも171種類あるといわれ、それぞれに名称がつけられています。ローヤル・スチュアート、ブラック・ウォッチなどがよく知られています。

タッタソールズ・チェック

Tattersall’s Check

白または淡い黄色の地色の上に、色の違う線の格子を交互に配した格子柄。ロンドンの馬市場の創立者の名前をとったものといわれ、乗馬服のチョッキ地として主に用いられてきました。

チェック・バック

Check Back

表地と裏面を接結糸でつないだ二重織で、裏面を格子柄としたもの。厚地のオーバー地などに多く見られます。クレバネットなどの裏格子は二重織にしないで入れます。普通日本では「裏縞」と呼んでいます。

チョーク・ストライプ

Chalk Stripe

チョークで線を書いたように、太目でややぼやけた出方の一本縞のこと。細くシャープな出方の「ペンシル・ストライプ」とともに、スタンダードでクラシックな縞柄の一つです。

ツー・アンド・ツー・チェック

Two and Two check

経、緯とも、濃色の糸2本と淡色の糸2本の配列で、小さなミジン格子としたもの。ミニチュア・チェックともいいます。

ドスキン

Doeskin

雌鹿(ドゥ)の皮(スキン)に似た表面効果を出した朱子織の一種。起毛したあと、毛羽を一定方向に揃えて仕上げてあります。反染めの黒無地が多く、昔は礼服地の代表的な織物でした。本格派は緯糸に紡毛を使うため目付が重く、ホコリがつき易いので、現在では毛羽の少ないタキシード・クロスが礼服地の本命となっています。

トラック・ストライプ

Track Stripe

(下と文章が重複)千鳥格子のこと。ハウンド(猟犬)のツース(牙)のように突起のある弁慶格子で、大柄のものは「ドッグ・ツース」ともいいます。英国では古くから狩猟用のジャケット地として使われていました。「牙」のない弁慶格子「シェファード・チェック」と混同されることが多いので注意を要します。

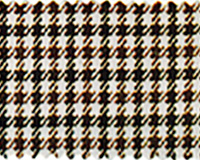

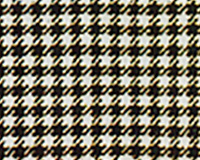

ハウンド・ツース

Hound Tooth

千鳥格子のこと。ハウンド(猟犬)のツース(牙)のように突起のある弁慶格子で、大柄のものは「ドッグ・ツース」ともいいます。英国では古くから狩猟用のジャケット地として使われていました。「牙」のない弁慶格子「シェファード・チェック」と混同されることが多いので注意を要します。

バスケット・チェック

Basket Check

竹細工で編んだ籠(バスケット)のような網代格子のことをいいます。

バーズ・アイ

Birds Eye

ピン・ヘッドの中に、鳥の目のような小さな点が表現されているためこの名があります。ティックと呼ばれることもあります。

ピン・ストライプ

Pin stripe

縞糸が、点々とピンの頭のようにとぎれて入っているストライプのこと。ピンヘッド・ストライプ、またピン・ポインテッド・ストライプともいいます。

フランス綾

「子持ち綾」ともいわれるように、太綾と細綾を接近させて並べ、急斜紋の綾織にしたもの。

ブロック・ストライプ

Block Stripe

太い棒縞を、縞幅と等間隔にあけて入れたボールドなストライプ。シマ馬の模様に似ているところから、ゼブラ・ストライプともいいます。

ブロック・チェック

Block check

等間隔の市松模様のチェックのことで、日本で「元禄格子」といわれるもの。